Biografie

Frühe Jahre | Kindheit

Leopold Birstinger wurde als ältester Sohn von Ludwig Birstinger und seiner Frau Franziska,

geb. Bruckbauer, in Wien geboren. Sein Vater, von Beruf Fassbinder betrieb in Ottakkring ein Gasthaus.

Die Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen. Als der Vater 1917 starb, wurde der älteste Sohn Leopold mit

seiner Arbeit als Knecht bei Bauern in Niederösterreich zum Ernährer der Familie. Schließlich machte er

eine Müllerlehre in Pulkau, arbeitete in verschiedenen Berufen und nahm Zeichenunterricht an der

Volkshochschule.

Ab 1924 besuchte Birstinger die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt in Wien, von 1926-1930 studierte er

bei Karl Sterrer an der Akademie der bildenden Künste, von 1930-1933 wurde er in die Meisterklasse von

Rudolf Bacher aufgenommen. In dieser Zeit entstanden auch Freundschaften mit den Künstlerkollegen und

Malern Rudolf Szyszkowitz und Albin Stranig sowie intensiver Kontakt mit dem katholischen Bund Neuland.

Birstinger wird mit mehreren Preisen und Stipendien ausgezeichnet, darunter auch der österreichische

Rompreis 1934.

1934-1945 | Die Kriegsjahre

1934 heiratet Birstinger die aus Basel stammende Studienkollegin Annemarie Flora Brendlin. Aus dieser Ehe

gehen die Söhne Martin (*1936) und Leopold (*1940) hervor. In dieser Zeit entstehen für eine Kapelle in

Bad Fischau drei Wandbilder: Werke der Liebe.

Birstinger unternimmt mit seiner Frau zahlreiche Reisen, u.a. nach Italien, wo er die Malerkollegen Roni

Stadler, Gerhard Marcks und Hans Purrmann kennenlernt.

1936 reist er nach Güstrow zu Ernst Barlach, von dem er eine Plastik und Holzschnitte erwirbt. Im selben

Jahr erhält Birstinger Aufträge aus dem Adel – für den Fürsten Schwarzenberg malt er sechs Bilder, die

Gräfin Revertera porträtiert er in einem Tafelbild.

1937 besuchte er die Ausstellung „Entartete Kunst“ in München und empfindet sie als „eine der schönsten

Ausstellungen“, die er in seinem Leben gesehen hatte.

Von 1941 bis zum Kriegsende 1945 war Birstinger Mitglied der deutschen Wasserschutzpolizei. 1942 fällt

seinen Bruder an der Front bei Nowola Wodologa. Zwei Jahre später verliert Birstinger seine Frau – sie

wurde erst 31 Jahre alt. Beide Schicksalsschläge treffen den Künstler schwer.

1945–1983 | Die Jahre der Kunst

Birstinger bemüht sich nach Kriegsende vergeblich um eine Professur an der Akademie der Bildenden Künste.

Er erhält vom Unterrichtsminister eine Ausreisegenehmigung in die Schweiz, von den Schweizern allerdings

keine Einreisegenehmigung. Bis 1947 hält er sich mehrmals illegal in Arlesheim auf, wo die Familie seiner

verstorbenen Frau lebt. Birstinger erleidet in sehr kurzer Zeit gleich mehrere emotionale Schicksalschläge.

Seine Mutter stirbt im Alter von 81 Jahren, der Tod seiner Frau und der Verlust seines Bruders stürzen den

Künstler in eine schwere Krise.

1948 wird er vom Bezirksgericht Werdenberg zu vierzehn Tagen Haft verurteilt sowie mit einem Einreiseverbot

in die Schweiz belastet (bis 1955).

Birstinger tritt der Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs bei, bleibt aber nur drei Jahre

aktives Mitglied. 1948 zeigt die Galerie Welz in Wien seine erste Personalausstellung.

1953 nimmt er am 2. Österreichischen Grafikwettbewerb teil, 1954 wird er Mitglied der Wiener Secession,

verlässt aber auch diese Vereinigung nach vier Jahren wieder.

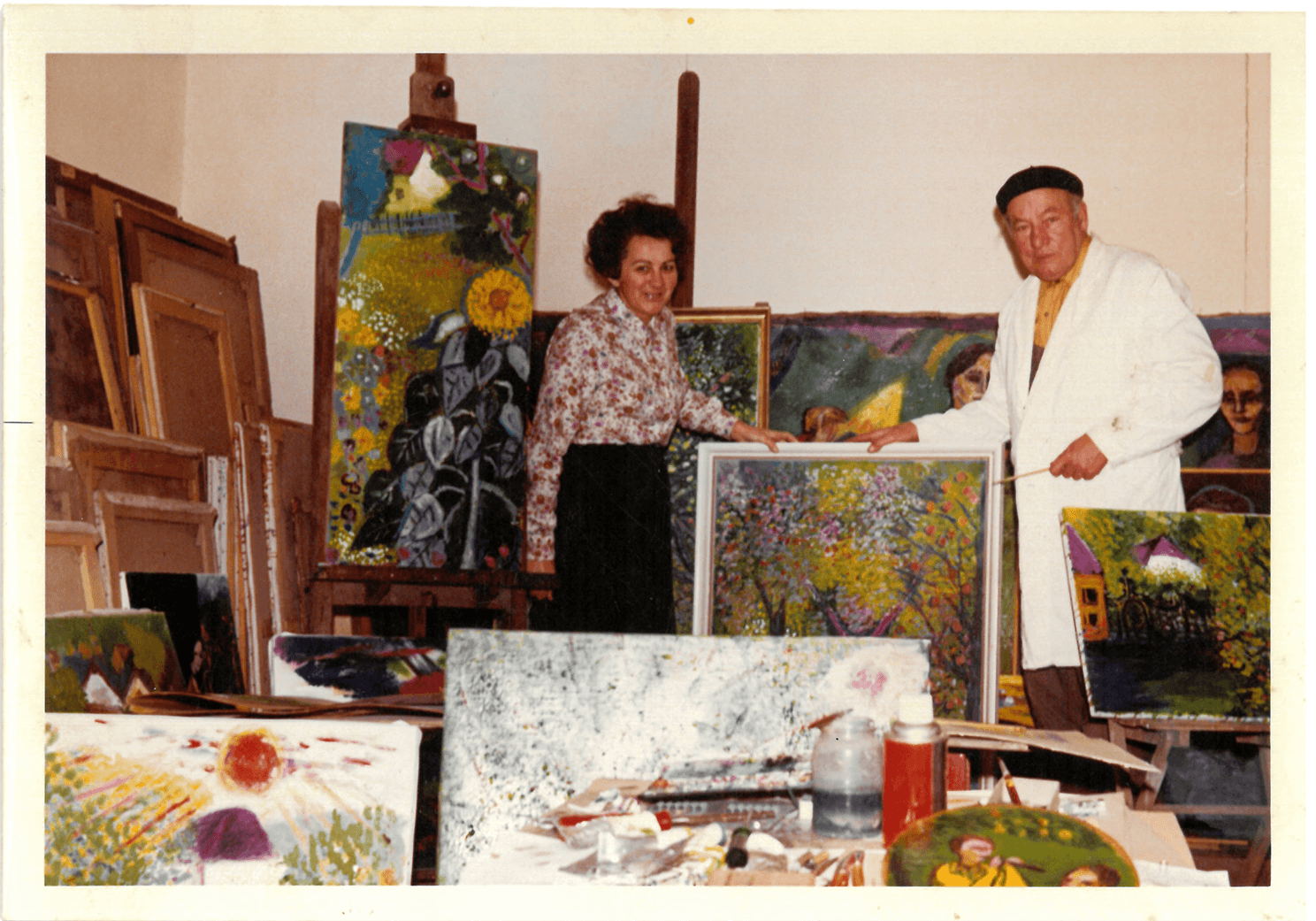

In dieser Zeit lernt er auch Wilma Trebitsch (1910–1993) kennen. Sie bleibt seine Lebensgefährtin bis zu

seinem Tod. Mit ihr gemeinsam reist er nach Rom.

1962 entwirft er die Glasfenster für die Pfarrkirche Laßnitzhöhe bei Graz (Architekt Robert Kramreiter).

1963 und 1964 verfertigt er 28 Glasfenster für die Kirche Sankt Anton im 21. Bezirk in Wien (Architekt Leo

Splett). 1967 wird Birstinger Mitglied des Steiermärkischen Werkbunds, verlässt aber auch diesen wieder

nach zwei Jahren.

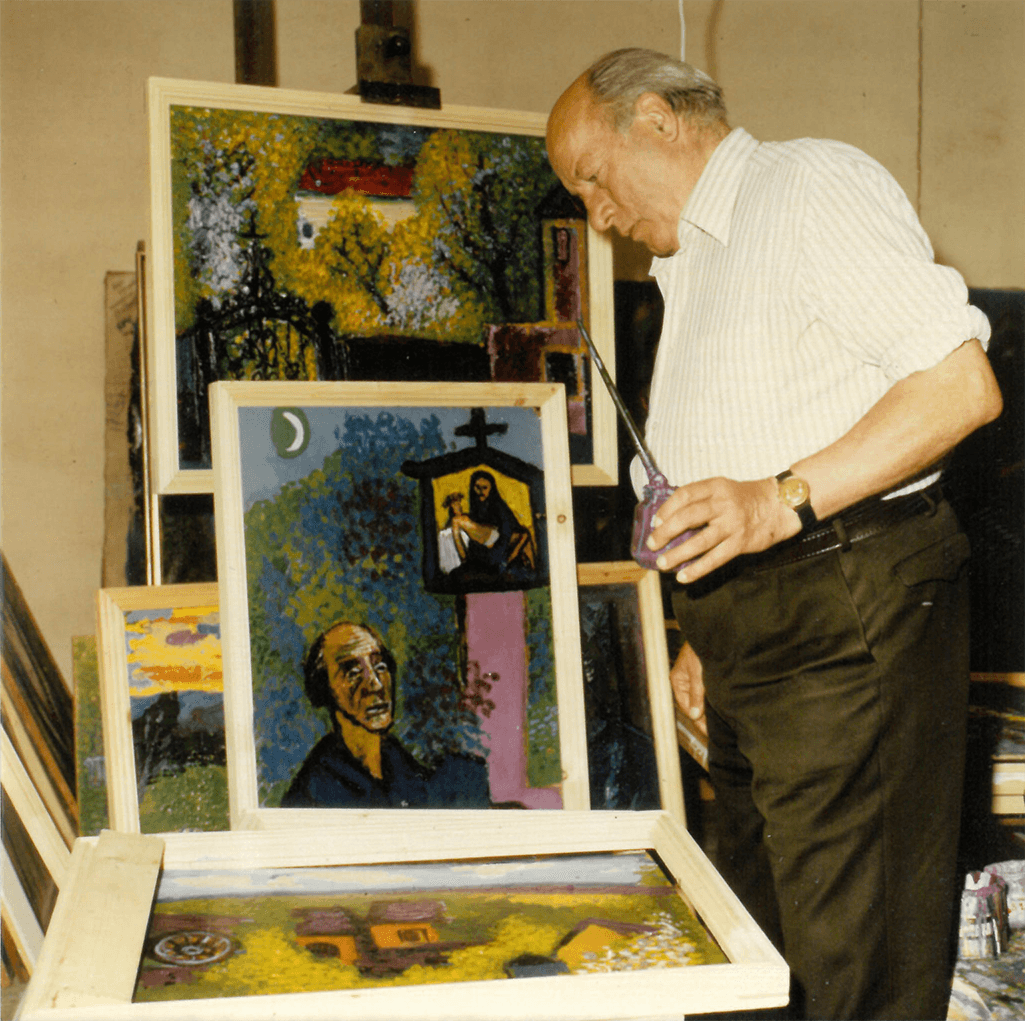

1972 entstehen sieben Mosaiken nach Entwürfen Birstingers in der Schluckergasse 1-13 in Wien. 1979 wird

ihm die silberne Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien überreicht, am 25. Februar 1982 erfolgt die

Verleihung des Professorentitels. 1983 erhält er eine Auszeichnung des Landes Niederösterreich, am 15.

August desselben Jahres stirbt Leopold Birstinger im Lainzer Krankenhaus in Wien.

Künstlerisches Werk – Stil und künstlerische Entwicklung

Leopold Birstinger war ein verschlossener Einzelgänger, der zwar immer wieder Anschluss in

Künstlervereinigungen suchte, sich aber meist bald enttäuscht von ihnen abwandte.

Als Konstante seines Werks erscheint das emotive Ausdrucksbedürfnis, das an die gegenständliche

Darstellung geknüpft ist.

Zu Birstingers Förderern gehörte in den Fünfzigerjahren Monsignore Otto Mauer, der ihn immer wieder

in der Galerie St. Stephan ausstellte. Als Mauer sich stärker neueren Strömungen, vor allem dem

Informel zuwandte, reagierte Birstinger sehr verletzt und vermerkte in seinem späten Hauptwerk Kafka

der Prozess neben anderen Texten im Bild links oben: „Widerliches Pfaffengesicht (OM)“

Erst die große Retrospektive zum 100. Geburtstag im Wiener Leopold Museum (31. Oktober 2003 – 1. Februar

2004) rückte Birstinger wieder stärker ins Licht der Öffentlichkeit.

Der Sammler Rudolf Leopold hatte kontinuierlich Werke von ihm erworben, das Leopold Museum besitzt

derzeit (2020) den wahrscheinlich größten Bestand an Ölbildern Birstingers. Zahlreiche Wiener Museen

(Wien Museum, Albertina, Belvedere, ...) sind ebenfalls im Besitz einiger bedeutender Werke Birstingers.